作家、画家、北漂清洁工,这是人们快速认识王柳云的关键词。2022年,在北京做保洁工作的王柳云因为她的油画引发全网关注,此后,她又出版了《月光不迷路》《青芥人生》《走过一座海》等非虚构作品。

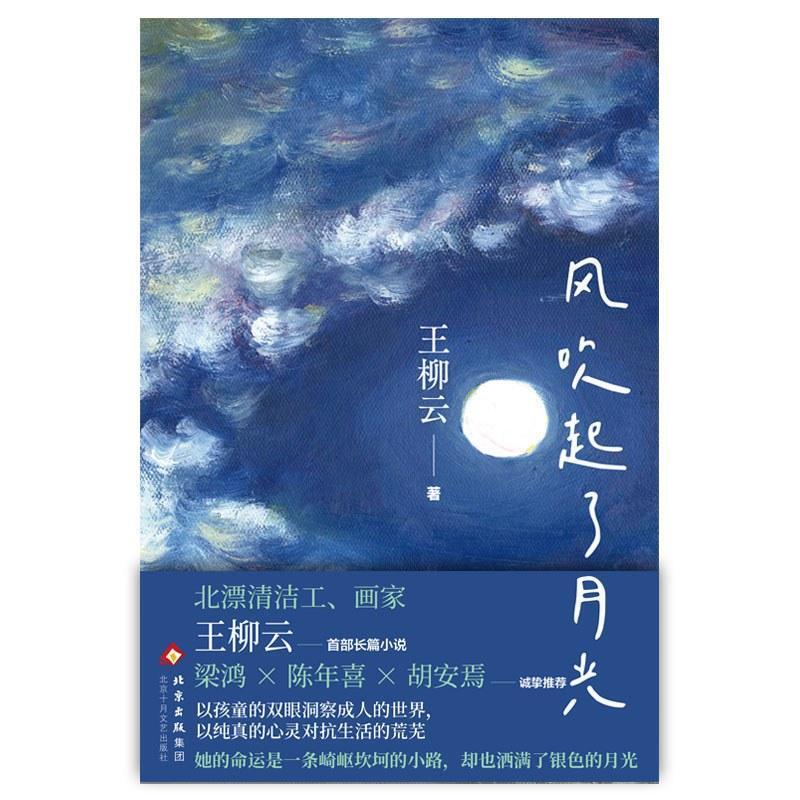

前不久,王柳云首部长篇小说《风吹起了月光》由北京十月文艺出版社出版。小说通过留守儿童陈月华的视角,呈现了一个温暖与残酷并存的世界。小说缘起于王柳云的亲见,她熟悉留守儿童,也熟悉留守儿童的父母。

“这本书,我在打工的日子里,拿着手机,利用空隙,在北京写字楼的步行梯、走廊角落,甚至马路边林荫下,断续一段接一段零星地写,一天一天,一个月一个月……”别人不理解她整天拿着手机在“划拉”什么,但是她坚持写完了人生第一本书。

7月25日,“我是王柳云!——长篇小说《风吹起了月光》新书分享会”在北京举办。诗人、作家、前爆破工人陈年喜,评论家、《中国作家》主编李云雷,北京十月文艺出版社总编辑韩敬群与王柳云一起,围绕《风吹起了月光》探讨素人写作等话题。

“每种活法都有独特的光芒”

活动伊始,韩敬群介绍王柳云时,没有强调她广为人知的“清洁工画家”身份,而是强调她的写作者身份。“因为无论是知名的作家还是普通劳动者,最终还是要落实在文本的质量上。每个人都有一个真实的自我,从这个自我去出发,不断地挖掘自己,不断地发现自己和拓展自己。”

王柳云分享创作经历时,谈到记忆力、思考力以及生活经验的积累对于写作的重要性。她回忆,虽然儿时家中贫困,物资匮乏,她只能玩竹箩筐,被父母用破布包裹着长大,但村里人的生活百态和农村的景象,透过阳光下微微摇动的蜘蛛网,深深地烙印在她心中,成为她宝贵的精神财富。

“我打小也没有衣服穿,我不会走路之前,记得我奶奶就用破布把我一包扔到箩筐里面,这是我对自己不会走路之前的记忆。我以为每个人都能记得,我去问别人,你小时候坐的什么箩筐?人家说‘你有毛病,我坐的什么箩筐我哪知道’,然后我开始跟人家描绘我坐的箩筐是什么样子的。长到七八岁,我还去看我的那个烂箩筐,我妈妈还不舍得丢,把它放在养猪的猪栏上面挡风挡雨,物尽其用。”

王柳云的写作之路充满坎坷。她不满农村粗鄙的语言环境,有意识地组词造句,锻炼自己的语言表达能力,尽管遭遇周围人的不理解,但她仍坚持自己的初心。在读书方面,她一辈子颠沛流离,但无论走到哪里,唯一没有放下的就是书本。她边打工边读书,不放过任何阅读机会,积累了大量零碎知识,见识了各种各样的人。她感慨:“人人都是如来,人人都有佛性,你走过一万年路,记过一万个人,读过一万本书以后,世间人等,如来悉知悉见。”

面对“是否想换一种活法”的问题,王柳云表示,她接受命运的安排,每种活法都有其独特的光芒,如实书写即可。

“文学就是生活本身”

同为素人作家的前爆破工人陈年喜谈起对《风吹起了月光》的阅读感受,他认为王柳云解决了文学最根本的两个问题,“一个是我们写什么,一个是我们怎么写”,她有足够的人生经验、内容去写,因此知道“写什么”,她对绘画的自觉赋予了她对色彩、线条的敏锐感知能力,因此她的语言很鲜活。他还谈到“素人写作”的大量涌现是个体表达欲望与时代环境的共同推动,“大家都有一个表达的愿望,有一个诉求的愿望,这个东西是我们个体的,也是我们时代的,有时代因素在其中的加持。”陈年喜强调,对生活的细致感知是文学创作的源头,面对当今碎片化的、真假难辨的信息,我们要做一个有心的、敏感的、善于观察思考的人,发现生活中的细节。而文学就是把感知到的、认识到的世界传达给读者,“文学不是理念,而是生活本身”。

李云雷认为,《风吹起了月光》语言朴素优美,开头结尾转折自然,人物形象鲜明,所写的细节非常贴近生活,尤其是把上世纪九十年代经济飞速发展带来的社会活力与剧烈变化,对人的行为观念的冲击表达了出来。王柳云用一个孩子的视角和平淡的语言,描写社会转型时期婚姻家庭的变化,从而达到震撼人心的效果。她的故事写出了“许多人内心中很难向别人表述出来的压抑性的东西”。李云雷称赞王柳云是生活培养的作家,她的创作经历也激励着普通人去发掘潜能,去追求梦想,成为真正的自己。

韩敬群评价王柳云的小说细节饱满、素材丰富、情感充沛,反映了中国在城市化过程中发生的真实故事,非常感染人。“王柳云具有一定的写作天赋,她是不断成长中的作家”,韩敬群对王柳云未来的写作抱有更多的期待,他认为自发的写作者在“写什么”上会有热情,但随着训练和写作经验的积累便会意识到写作素材组合的重要性。

“写自己真正想写的”

本书责编张玄喆也来到活动现场,她透露,王柳云的创作方式十分独特,这是一部在手机上完成书写的长篇小说,她在工作之余便会打开微信开始写。投稿后,在编辑提出修改建议后,王柳云考虑了一段时间毅然决定推翻重写,只为创作出读者喜爱的文字。张玄喆认为,王柳云是有天赋且富有创造力的作家,“《风吹起了月光》只是她的一个起点,绝对不是终点”。

在读者提问环节,王柳云热情回应了诸多问题。谈及为何聚焦留守儿童群体,她坦言,自己长期观察发现,在上世纪九十年代和新世纪初,农村和小城镇留守儿童现象普遍,如今这代人已成为社会中坚,她真心诚意将这本书献给他们。被问及能够走向公众视野的缘由时,她回应从未觉得自己成名,只是家贫来京打工,学画时又得到很多网友相助。又有读者问起书名的由来,她坦率地说,“风吹起了月光”其实是一个小孩曾讲出的话,“其实每个小孩的内心、眼光就是一首首流动的诗,在小孩眼里月光不是天上固定的,它是从天上飘过来,然后又慢慢沉下去”。

现代快报/现代+记者 陈曦